Ein Wildkatzenkäfig an der Hafenmauer: Steel Panther feiern mit uns und Fozzy im Zenith

/06.02.2018 Zenith München

Wie lange kann ein Witz, wie gut er auch immer gemacht sein mag, funktionieren? Offenkundig sehr lange, denn Steel Panther, die Könige der parodistischen Glam-Hommage, touren unentwegt weiter. Aktuell im Gepäck finden wir die neue Scheibe “Lower the Bar” – und weil wir wissen wollten, ob das Ganze immer noch so diebisch Spaß macht, waren wir natürlich dabei. Und was durften wir erfahren: let’s all party!

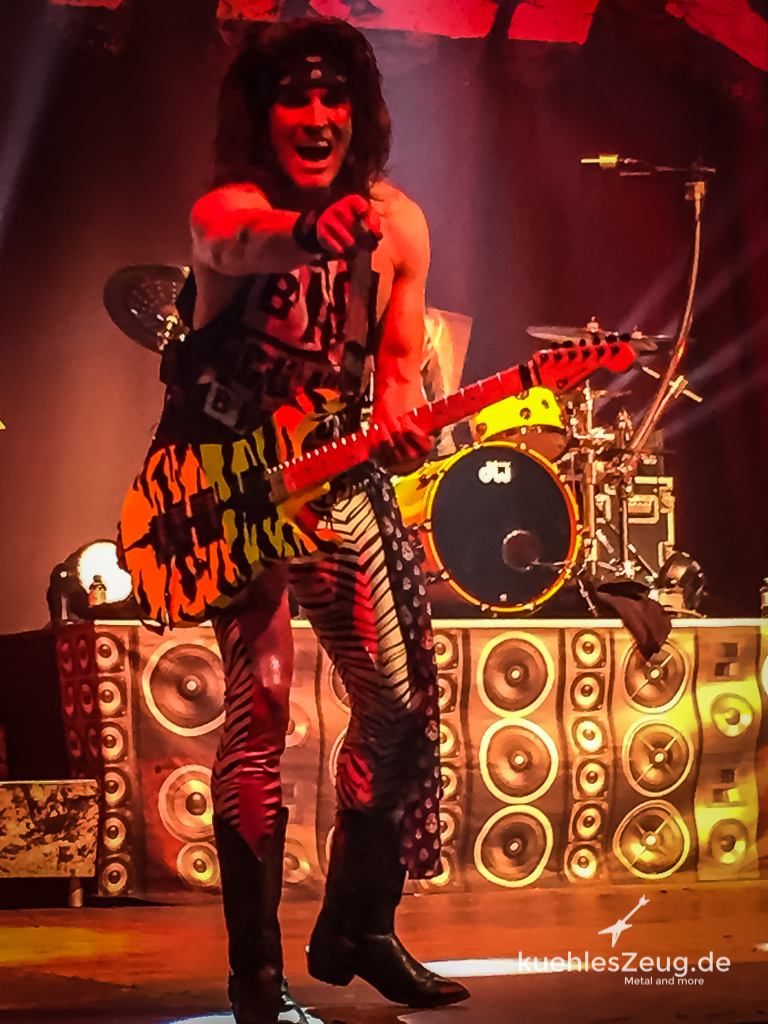

„There are a lot of women in the front row! It smells like fisherman’s wharf in here!” Ja, subtil und tolerant wie immer referiert Satchel über seine Band, das Publikum und vor allem sich selbst, den brillantesten Gitarristen dieses Planeten, der keine Kosten und Mühen scheut: „These spandex tights – 2000 Euros! And this guitar – 250 Euros! Very expensive!“ Das setzt den Ton für die gesamte Sause, die wir mitmachen durften: augenzwinkerndes Spiel mit den Klischees, versetzt mit schmissigen Melodien. Weil der Studio-Output der stählernen Katzen jüngst nicht gerade Glanzlichter servierte – „All you can eat“ war schon eher schwach, und auch „Lower the Bar“ erreicht nicht die unschlagbare Brillanz der ersten beiden Geniestreiche – waren wir durchaus gespannt, was uns hier und heute erwarten würde.

Die Schlange am Einlass des Zenith, der alten Eisenbahnhallte mit Industriecharme, ist durchaus beachtlich, aber wir werden flugs abgefertigt und strömen hinein. Die Halle ist hinten abgehängt, und vorne gibt es kein Areal, für das man sich behende ein Bändchen organisieren müsste. Aha, ganz voll scheint das heute also nicht zu werden. Das ficht uns allerdings nicht an, wir organisieren uns einen guten Platz möglichst vorne und schauen mal, was die erste Attraktion des Abends für uns bereithält.

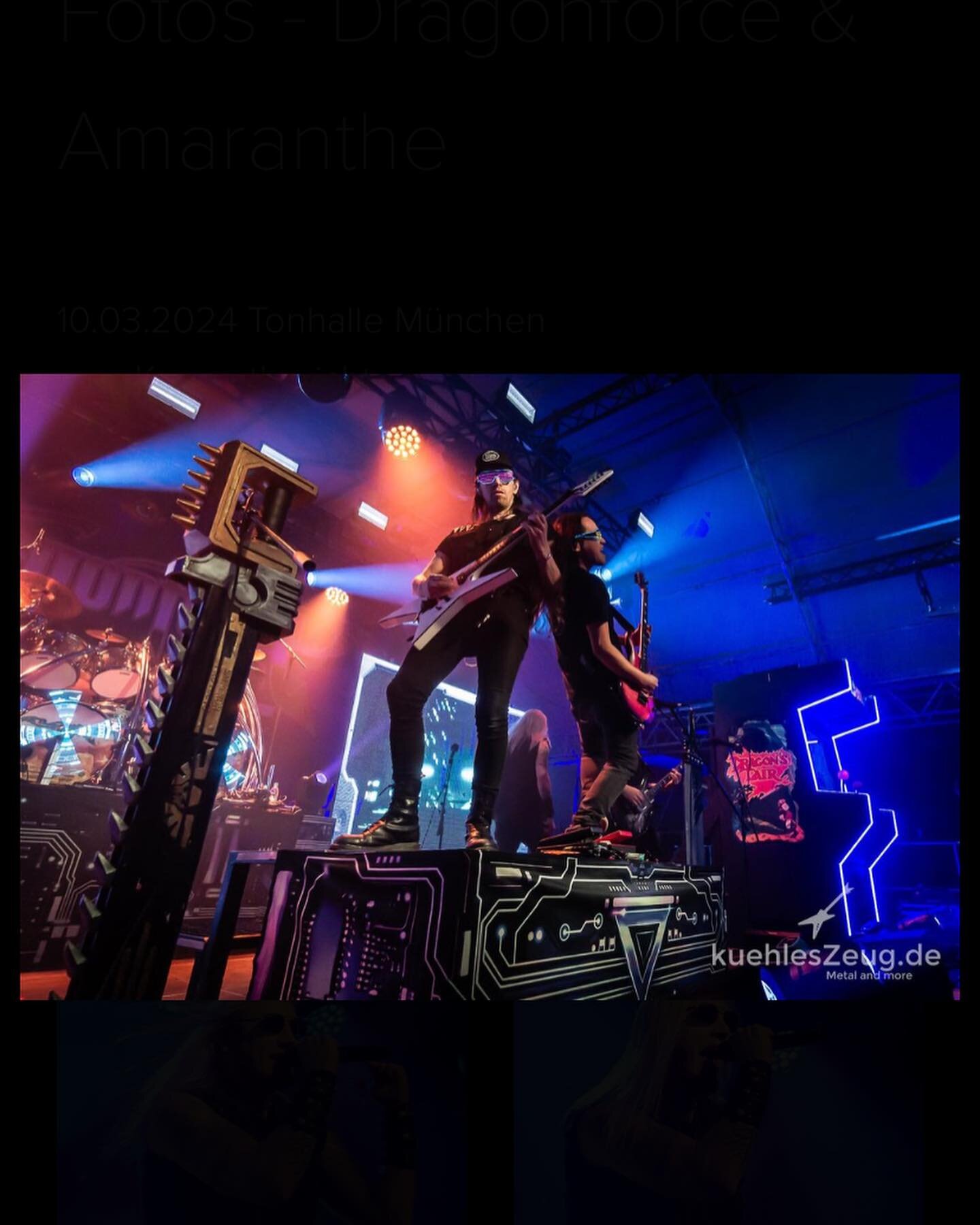

Die kommt dann in Form von Fozzy überraschend unterhaltsam daher: die Hard Rocker aus Amiland, die vor Jahren als reine Cover-Spaßband starteten (daher der Name, der nicht auf den lustigen Bären aus der Muppetshow, sondern auf Ozzy Osbourne anspielen soll – daher gibt es als Intro auch „War Pigs“), können auch mit ihrem eigenen Werk bestens bestehen. Die im wahrsten Sinne des Wortes mächtige Präsenz von Chris Jericho, der eigentlich hauptamtlich als Wrestler tätig ist und dabei vermutlich auch Tim Wiese (angeblich) vermöbelt, trägt durchaus zum Spaß bei, zumal sich der Herr in leicht angespannter Glitzerjoppe auch gesanglich gut aus dem Ring bzw. der Affaire zieht. Bandgründer und Gitarrero Rich Ward tänzelt indessen quer über die Bühne, die Auftaktnummern „Judas“ und „Drinkin with Jesus“ gefallen auf Anhieb mit atmosphärischer, eingängiger Melodie. Basser Jeff Rouse macht uns mit dunkler Mähne und geschminkten Augen den astreinen Ozzy-Imitator, während das Songmaterial mit „One Crazed Anarchist“ und „Painless“ die formidable Qualität des Auftakts nicht ganz halten kann. Nach „Spider in my mouth“, zu dem Herr Jericho eine lustige Leuchtjacke anzieht, kommt das ABBA-Cover „SOS“ durchaus gut an, bevor dann mit dem ruppigen „Bad Tattoo“ und dem ebenso groovigen „Sandpaper“ 50 Minuten durchaus kurzweilig verflogen sind. Durchaus schon schlechtere Vorgruppen erlebt, möchte man da sagen, auch wenn das Material teilweise etwas zu raubeinig daherkommt.

Als Pausenmusik dürfen wir nun passenderweise der kompletten „Shout At The Devil“-Scheibe der Crüe lauschen, die ja zweifelsohne als eine der großen Inspirationen des nun folgenden Rock’n’Roll-Zirkus gelten. Dankenswerterweise bleibt der Soundcheck allerdings in erträglichen Dimensionen, so dass wir nicht allzu lange ausharren müssen, bis vor einem enormen Schriftzug-Backdrop ein voluminöser Stixx hinter sein Drumkit schlurft, sich wie Nicko McBrain die Badeschlappen auszieht (offenbar trommelt er wie der Maiden-Schlagwerker barfuß) und sich dann niederlässt, während seine Arbeitskollegen ebenfalls die Bretter entern. Los geht’s standesgemäß mit einem zackigen „Eyes Of A Panther“, zu dem wir die Mannschaftsaufstellung studieren: links bei uns hat Lexxi Foxx (immer dran denken: the „x“ stands for sex!) sein Schminkstudio aufgebaut – und auch sonst kümmert sich der Herr mit Spiegel, Haarspray und Lippenstift wie gewohnt mindestens ebenso intensiv um seine Frisur wie um seinen Tieftöner. Rechts springt Satchel in Cowboystiefeln, Spandex-Hose (2000 Euro, siehe oben), Bandana und gestähltem Oberkörper (wobei er natürlich gegen Herrn Jericho ein wenig abfällt) durchs Gebüsch, und Michael Starr probiert im Verlauf des Abends diverseste Kappen durch – was Axl mit seinen Hüten kann, das kann unser Fronter hier schon lange. Der Sound kommt sauber, die Bühne wirkt aufgeräumt, und im Refrain gibt es eine kleine Unterstützung, aber das tut der gesanglichen Leistung keinen Abbruch, was wir bei diversen improvisierten Freihändigkeiten in der Folge wiederholt studieren können. Nach dem neuen, eher durchschnittlichen „Goin‘ In The Backdoor“ schließt sich nun die Stand Up-Comedy an, die bei Steel Panther (im Gegensatz zu Manowar) Absicht ist und mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar ein Drittel des Spaßes ausmacht: Satchel schwingt eine auslandende Rede, in der er uns seine beachtlichen Deutschkenntnisse zu Gehör bringt („I learnt a lot of German for you! Check it out: Ich liebe Muschi lecken! Ich habe einen Stander! Zieg mir Diene Titten!“), die Fannähe betont („Please also visit our merchandise stand! I have signed some life-sized replicas of my penis for you!”), sich für die Treue bedankt ("We have just learnt that our new record sold over 250 copies in Germany! This really means a lot to us!") und vor allem seine Bandkollegen lobt (“when I founded my band in 1981, this singer was only 35 years old!”).

Lexxi darf sich als bestaussehende Frau der Kombo feiern lassen, der demnächst einen Transgender-Film herausbringt, und Stixx wird wieder als „best drummer in our band“ gelobt. Wir sind köstlich amüsiert, aber nun genug gelacht, auf die Bühne spaziert eine asiatische Schöne, der es offenkundig viel zu heiß ist: mit Polizeimütze, aber ansonsten durchaus knapp gekleidet stolziert sind daher, was ja nur eines heißen kann – mit dem „Asian Hooker“ kommt eine ihrer Signature-Nummern daher, die ordentlich Laune macht. Das ist keineswegs ein müder Nachhall ihrer früheren Ausritte, nein, sie schieben ohne Pause das genauso monumentale „Tomorrow Night“ hinterher, dessen urkomische Lyrics nach meinem bescheidenen Dafürhalten zu ihren Sternstunden zählen (wo sonst kann man erfahren, dass auf Hollywood-Parties Britney Spears mit Christopher Walken rumknutscht, während im Garten hinten Iron Maiden spielen und Charlie Sheen im Schlafzimmer wartet?). Jetzt lenkt Michael Starr unser Augenmerk wieder auf die neue Scheibe, genauer gesagt auf das aktuelle Video, das nach seinen Worten unter Regie von Stixx himself entstanden ist „who was on speed at the time“. Wie dem auch sei, „Wasted Too Much Time“ läuft ordentlich rein und ist ein achtbarer Beitrag zum Panther-Kanon, genauso wie das folgende „Poontang Boomerang“, zu dem Satchel feststellt, die gutaussehende Schöne in der ersten Reihe da kenne man doch. Satchel gehören auch die folgenden Minuten, in denen der Herr sich zu einem Gitarrensolo aufschwingt, das zu den ganz wenigen unterhaltsamen Einlagen dieser Art zählt. Hinter der Drumkit steht er dabei, schlägt selbst per Bassdrum den Takt und nudelt sich dabei durch zig Zitate des Rock und Metal: von „Rock You Like A Hurricane“ über „Breaking The Law“, „The Trooper“, „Master Of Puppets“ und „Iron Man“ ist alles am Start, bevor er in den Glam-Evergreen „Sweet Child Of Mine“ einbiegt, den er immer schneller bis zum Überschlag der Melodie abdudelt. Staunen und Kichern ist hier gleichermaßen angesagt. Bestens! Die Kollegen danken es ihm, man rollt eine akustische Gitarre heran, die er sich jetzt umschnallt und referiert: „Women like guitarists, but if you bring on the acoustic guitar, the juice starts to flow all by itself…“ woran sich dann die politisch zutiefst inkorrekte Referenz auf den Fischereihafen in San Francisco anschließt, auf dem es bekanntlich nicht unerheblich duftet.

„That’s When You Came In“ gefällt als nette, wie immer ironische Power-Ballade, und weil es so schön ist, bleiben wir beim Genre, man karrt ein Keyboard herbei, an das sich ausgerechnet Stixx setzt. „Do you want to hear Stixx play the piano? Stixx, show us your fingers! He has fingers like Wiener Wurst!”, warnt uns Satchel, aber den zum Brüllen spaßigen “Weenie Ride” bringt der Schlagwerker durchaus gefühlvoll – wobei Michael Starr ganz andere Sorgen hat. Als optische Verzierung wandert nämlich eine rassige Dame auf die Bühne, die neben ihm auf den Hocker räkelt und das Ganze so untermalt. Das ist zumindest der Plan. Denn Vixen – auf diesen Namen hört die Holde wohl, was alleine uns schon amüsiert und an die Szene erinnert, als wir Ende der 80er in den CD-Verleih stürmten einer von uns lautstark nach einer Frauen-Glam-Kombo verlangte: „Ich will Vixen!“, was für ungeübte Ohren seltsam anmuten mochte) – scheint sich durchaus zu langweilen und beginnt, auf ihrem Handy herumzutippeln. „Stop, guys! Stop! Are you TEXTING??“, wendet sich Michael düpiert an die Dame, nimmt ihr kurzerhand das Handy ab und verkündet: „I am calling your dad! Hello, is this Vixen’s dad? Listen to this: I’ll take your ass for a weenie ride…“ Von der SMS-Wut der Dame scheinen die Herren wirklich überrascht, komplett einstudiert scheint das nicht – aber gut gelöst allemal, nach einem gemeinsamen Selfie mit dem gleichen albernen Grinsen wie Horden von gelangweilten Instagram-Tussis verabschiedet man Vixen wieder. Nach einer lustigen Veralberung von Ozzy Osbourne, auf den man beim Dank an die Vorband verfällt – sie spielen dazu gekonnt „Crazy Train“ an, wozu Michael astrein einen herumstaksenden, verpeilten Madman gibt -, biegen wir schon auf die Zielgerade ein: zu „17 Girls In A Row“ und „Gloryhole“ wird das Buffet eröffnet, sprich alle Damen der Schöpfung, die das wollen, dürfen auf die Bühne stürmen, was weidlich ausgenutzt wird, wobei der flash-Faktor deutlich geringer ausfällt als bei anderen Ansetzungen der Kombo (was bei der Auswahl, die sich heute da oben tummelt, ganz im Vertrauen auch besser so ist). Zur ruppigen Abfahrt gerät dann der alte Kracher „Death To All But Metal“, der Song, der zweifelsohne die meisten Leute auf einem Haufen beleidigt, wozu es zu diversen, teilweise verunglückten Crowd-Surf-Versuchen kommt. Zum Mitsing-Fest „Community Property“ kommen sie noch einmal zurück und machen mit der Bon Jovi-Verneigung „Party All Day (Fuck All Night)“ endgültig den Sack zu. Hossa. Wir hatten keine übersteigerten Erwartungen, hatten uns durchaus auf eine etwas ausgenudelte Sache eingestellt – und wurden eines besseren belehrt. Die letzten Scheiben mögen enttäuschen, aber wichtig ist auf dem Platz. Und da gilt nach wie vor: let’s all party like tomorrow is the end of the world!

![Steel-Panther-Lower-The-Bar-Tour-2018-283x400[1][1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/562c0717e4b0c83a2e6b40bc/1518278723040-LLYU6P7Z10TOZEIAXVKY/Steel-Panther-Lower-The-Bar-Tour-2018-283x400%5B1%5D%5B1%5D.jpg)