Der Marathon-Mann: der Boss zaubert im Olympia-Stadion

/Drei Stunden und 20 Minuten. Das ist episch, so lange dauerten gerne mal die Monumentalfilme der 50er, oder auch die neueren Werke von Tarantino. Aber da sitzt man ja, es gibt eine Pause, und man reicht Häppchen. Hier hingegen sprechen wir von einem Rockkonzert, ohne Pause, ohne Schnörkel, keine Zeitschinderei und kein Firlefanz. Das machen ganz wenige, eigentlich nur noch er: in Zeiten, in denen es die Pop-Sternchen live grade mal mit Mühe und Not über die 90-Minuten-Marke schaffen, kommt der Boss, auch genannt Bruce Springsteen. Und spielt und spielt und spielt. Ohne aktuelles Hit-Album - nein, die Tournee steht unter dem Zeichen eines Albums, das 36 Jahre alt ist: The River, der Klassiker, das Doppelalbum, das lange vor seinem Mega-Seller Born In The USA erschien.

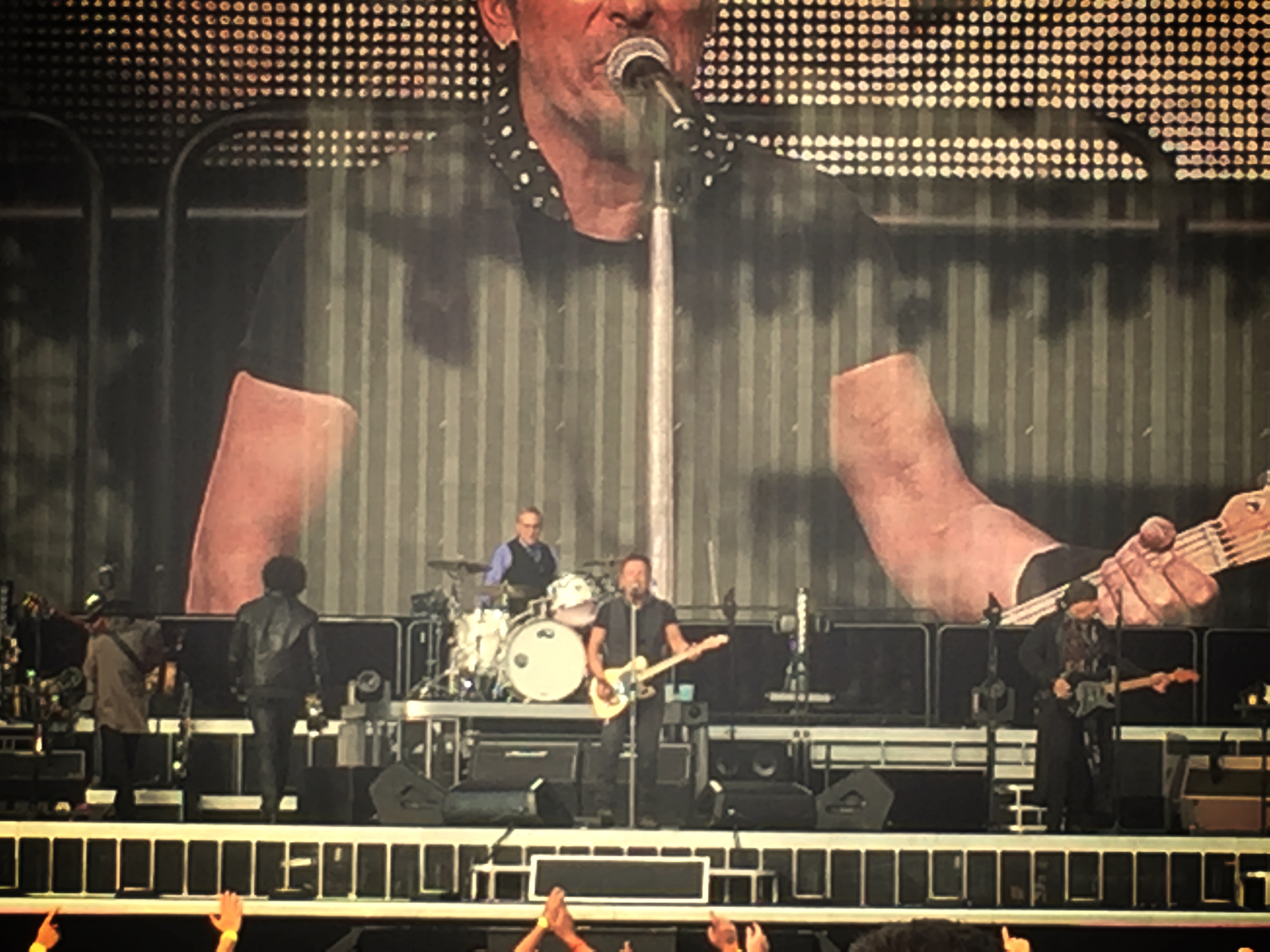

Das will er uns wohl schwerpunktmäßig kredenzen, weshalb das Olympiastadion mit knapp 57.000 Nasen mehr als gut gefüllt ist. Und auch der Wettergott kommt wohl aus New Jersey: es ist der einzige Abend in dieser ganzen Woche ohne Sturzbachregen und Eiseskälte, als der Boss nur kurz nach 19 Uhr die Bühne betritt und nach einem gut gelaunten „Servus München!“ mit einer fast schon entspannten Fassung von „Prove It All Night“ ins Set einsteigt. Wie stets gekleidet in Arbeitsstiefel, schwarze Jeans und ebenso farbige Weste, ringt er einmal mehr mit der mittlerweile doch arg verkratzten Stratocaster, kämpft dabei gegen einen nicht optimalen Sound an (ein bisschen vom Winde verweht, möchte man sagen, nicht richtig kompakt und drückend ist das heute) und schafft es doch vom ersten Takt an, die weitgehend schmucklose Bühne komplett zu beherrschen. Erkältet ist er wohl, das sieht man auf den Bildschirmen, die das Geschehen hinter ihm in Überlebensgröße projizieren, deshalb kommt er im Verlauf des Abends nicht in die höchsten Höhen, aber dennoch reißt er mit seiner schieren Energieleistung, die einfach nur beeindrucken muss, alles und alle mit. Die Kombo, die ihn begleitet, wirkt Jahr für Jahr mehr wie ein Wanderzirkus: der gar nicht mehr so kleine Little Steven (der eine kurze Drehpause bei Lilyhammer nutzt) scheint mit Kopftuch, Ohrringen und langem Ledermantel dem fahrenden Volk entsprungen, während Nils Lofgren mit Zylinder und bunten Fahnen daherkommt wie ein Quacksalber aus dem Wilden Westen, der irgendein Haarwuchsmittel anpreist.

Lofgren brilliert dabei immer wieder mit furiosen Soloeinlagen, bei denen er wilde Pirouetten dreht, und der kleine Steven steuert gerne leicht angeschrägt-nasale stimmliche Unterstützung bei. Schlagwerker Max Weinberg geht nach wie vor auch bestens als Herr Kaiser aus der Versicherungswerbung durch, und mit Jake - son, naja genauer gesagt nephew of Clarence - Clemons hat man buchstäblich junges Blut mit an Bord. Diese Formation aus altbekannten Junggebliebenen zündet ein Feuerwerk der emotionalen Melodien, der tieftraurigen Geschichten und der amerikanischen Identität der Neuzeit. Denn anstelle The River komplett darzubieten – wie er das 2013 ja mit Born In The USA durchaus tat -, serviert uns der Boss einen Streifzug durch sein gesamtes, monumentales Schaffen. Neben River-Material wie „Two Hearts“, „Hungry Heart“ (bei dem der Chef die erste Strophe der Menge überlässt) oder „Sherry Darling“ stehen dabei löblicherweise auch unverzichtbare Nummern wie „Badlands“ – dessen Melodie die Meute immer wieder anstimmt –, das brillante „No Surrender“ oder auch „My Hometown“. Aber auch Überraschungsbeiträge sind am Start – so erleben wir die Akustik- Nummern „Johnny 99“ und „Youngstown“ in voller Instrumentierung, was beiden Stücken bestens bekommt. Der Boss selbst zeigt sich dabei bestens aufgelegt: „What a beautiful day! Remember last time? The wind…and the rain…I froze my ass off!” Wir wissen, von was er spricht, immerhin waren wir ebenfalls vor Ort und froren uns ähnliche Teile ab. Dabei sucht er immer wieder Kontakt mit der Menge, wandert durch die Reihen, stürmt sogar durch die zweite Absperrung direkt an uns vorbei – wobei wir hier einen kleinen Wermutstropfen ausmachen wollen.

Die Unsitte, die ganz vorderen Reihen als so genannte Front Of Stage Tickets zu einem saftigen Aufschlag zu verkaufen, kennen wir ja schon. Aber die FOS-Zone scheint stetig zu wachsen, was dazu führt, dass die hartgesottenen Arena-Ticket-Käufer, die als begeisterte Anhänger schon vor Einlass ausharren und dann das Gelände stürmen, dennoch bestenfalls in einen doch entfernten Sehgenuss kommen, während die zahlungswillige Kientel entspannt nach vorne marschiert. Es steht zu befürchten, dass diese Geldquelle weiter angezapft wird – wahrscheinlich gibt es bald noch weitere Preisklassen: wer vor den zweiten Wellenbrecher will, braucht das second wave upgrade-Ticket, sozusagen. Das vermag nicht zu gefallen, ganz und gar nicht. Dann doch lieber bei Maiden (Rockavaria - gleicher Platz vor zwei Wochen) in die erste Reihe sprinten…Aber wir konzentrieren uns wieder auf die Musik, die spätestens mit der traurig, fast zornig-trotzig vorgetragenen finsteren Ballade vom River einen Höhepunkt erreicht: elegisch, nahezu still trägt er sie vor, die Geschichte von der gestorbenen Liebe und dem enttäuschten Leben. Auch wenn er hier und heute leider keine ausschweifende Rede hält wie sonst immer (die Ansagen beschränken sich auf das schmissige „one two three four!“), die Magie steigt von Song zu Song, diese Ansprache des Innersten, die sonst keinem gelingt und vor allem bei „Thunder Road“ (wo es im Gegensatz zu „The River“ um einen trotzig-mutigen Ausbruch aus dem eintönigen Leben geht) eine fast nicht mehr zu ertragende Intensität erreicht. Also, oft kann man so etwas nicht mitmachen. Derweil sucht Bruce weiterhin die Nähe zum Publikum, zieht sich gerne auch mal Gäste auf die Bühne – darunter ein kleines Mädchen mit hübscher Sonne auf dem Kopf zu „Waiting On A Sunny Day“ – und einen Jungen, der sogar Gitarre spielen darf (und offenbar nicht kann, aber das macht nichts).

Das Set schwingt sich dazu in immer schwindelerregendere Höhen und eilt von „The Rising“ über ein fast schon urgewaltiges „Born In The USA“ bis hin zum wundervollen „Born To Run“ – das ist nur noch großes emotionales Kino, das nur der Boss so zelebrieren kann. Und nun aber doch noch ein Wort zum Publikum: natürlich ist hier die Bayern 3-Fraktion geschlossen anwesend, das ist ja auch in Ordnung so, aber Leute – dieses unsägliche Hin- und Her-Winken, das gibt es bei den Prinzen oder Grönemeyer, aber bitte doch nicht hier! Danke. Bei „Dancing In The Dark“ (genial!) reicht man ihm ein Pappschild, das er stolz vorzeigt: „Fuck Trump – we wanna dance with the Boss!“, aber den Preis für das witzigste Banner bekommt der Kollege, der aufgeschrieben hat: „I am looking for a new girlfriend! Girls, please call!“ Nach dem dann wieder weniger essentiellen „Tenth Avenue Freeze Out“ (allerdings mit schöner Bildcollage mit Clarence Clemons) und dem Rock’n’Roller „Shout“ ist dann Schluss, wie ein Schulklasse wandern sie ab. Und er selbst kommt noch einmal wieder, alleine, mit Gitarre und Mundharmonika. Das abschließende „For You“ greift ganz weit zurück in die Anfänge zum Erstling aus dem Asbury Park – dann winkt er nochmal, sagt „the E Street Band loves you!“, und wir bleiben noch kurz stehen. Über 30 Songs, keine Pause, kein Nachgeben. Das summiert sich zum längsten Einzelkonzert meiner doch nicht kurzen Historie. Und jetzt denken wir kurz daran, dass der unermüdliche Mann da oben 66 Jahre alt ist. Scheinbar hatte er doch recht, der gute Udo (nicht Dirkschneider, nicht Lindenberg, der andere). Das Leben fängt für den Boss offenbar gerade erst an.